Ученые ИТМО и Физико-технического института имени А.Ф.Иоффе разработали новый пористый материал на основе диоксида кремния. Он одновременно обладает высокой удельной площадью поверхности и безопасен для экологии и применения в медицине. Материал перспективен для очистки газов и жидкостей от токсичных примесей и создания платформ для доставки лекарств. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials Today.

Михаил Рыбин. Фото: Павел Кирильцев

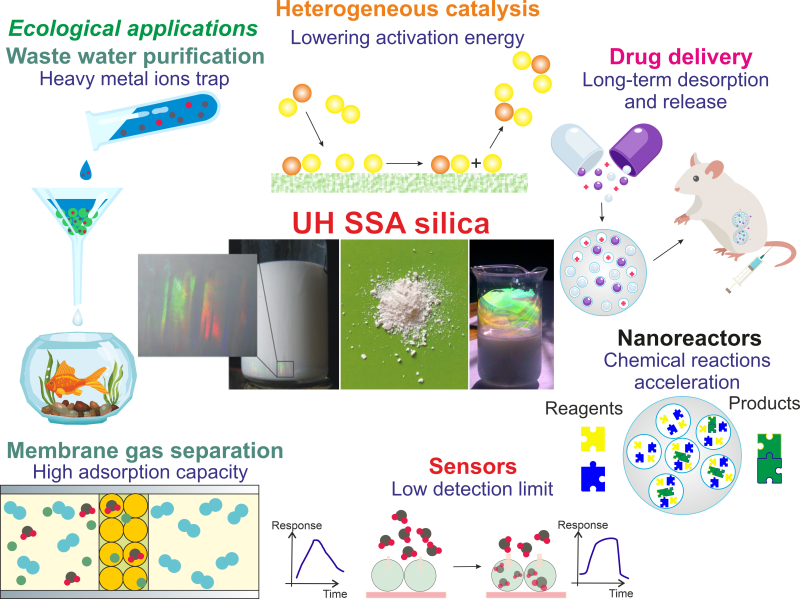

Ученые используют материалы с большой удельной площадью поверхности для очистки газов и жидкостей от ионов тяжелых металлов и токсичных примесей, катализа (ускорения химических реакций), создания суперконденсаторов, платформ для доставки лекарств, сорбции и сенсорики. Это свойство позволяет создавать наиболее подходящие для описанных применений материал: например, компактные сенсоры с большим количеством активных центров или высокопроизводительные низкотемпературные катализаторы для окисления углекислого газа на промышленных предприятиях.

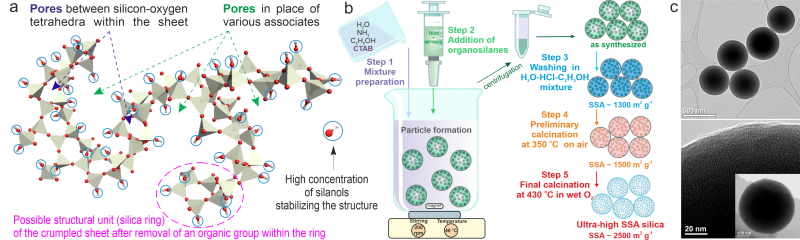

Получение и структура частиц диоксида кремния со сверхвысокой удельной площадью а) Схема внутренней структуры частиц б) Получение частиц диоксида кремния путем мокрого синтеза и последующей доочистки. Источник: Materials Today

Обычно для этих целей применяют пористый углерод — площадь его поверхности составляет около 3000 м² на грамм. Но есть у этого материала и недостатки: он не всегда стабилен, подвержен окислению и горению, может быть токсичным и отталкивает воду. В качестве альтернативы пористому углероду используют цеолиты — они более безопасны, но в то же время обладают малой удельной площадью поверхности (порядка 1000 м² на грамм). Поэтому поиски перспективных материалов продолжаются.

Ученые ИТМО и Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе смогли найти альтернативу пористому углероду и цеолитам. Специалисты из Петербурга разработали новый материал на основе диоксида кремния, который значительно превосходит существующие оксидные аналоги и сопоставим по характеристикам с графеном: в частности, площадь его поверхности почти такая же — 2500 м² на грамм. Создать материал удалось с помощью жидкостного химического синтеза: ученые на молекулярном уровне смешали органические и неорганические компоненты, а затем аккуратно удалили органику. В результате получилась очень пористая структура, похожая на ажурную сетку с тонкими стенками.

«Пока мы изготовили образцы материала весом в один грамм и планируем масштабировать производство для дальнейших экспериментов. В ближайшее время планируем передать материал коллегам, которые смогут исследовать его свойства для применений в медицине и фильтрации», — рассказал один из авторов статьи, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ФТИ, профессор Нового физтеха ИТМО Михаил Рыбин.

Полученные частицы диоксида кремния обладают большим потенциалом для катализа, биомедицины, сенсорики и экологических применений. Источник: Materials Today

Как подчеркивают авторы исследования, материал можно считать безопасным: он биосовместим и не вредит экологии, не горит, подходит для медицинских применений (так, диоксид кремния FDA в качестве пищевой добавки, а его аналог — пористый кремнезем — традиционно в качестве контейнеров для лекарств). Он хорошо впитывает другие вещества (например, загрязнения или лекарственные препараты), стабилен даже в экстремальных условиях (выдерживает воздействие кислот и высоких температур до 400°С по Цельсию), легко модифицируется под разные задачи и хорошо взаимодействует с водой, образуя стабильную водную суспензию.

Эти свойства делают материал крайне важным для катализа, медицины, очистки газов и жидкостей, сенсорики. Так, например, в катализе использование нового материала позволит снизить энергию активации реакции, увеличивая ее скорость, что, в свою очередь, улучшит производительность различных нанореакторов или гетерогенных катализаторов, востребованных в энергетике, охране окружающей среды, химическом производстве и других областях. Высокая адсорбционная чувствительность (1 к 10 млн, что в 100 раз превосходит параметры цеолитов) и селективность (в данном случае описана размером пор, который составляет 0,5–3 нм и позволит отфильтровывать крупные молекулы органических веществ) помогут увеличить эффективность сенсоров для применения в биологии, медицине и защите окружающей среды.

Работа поддержана Минобрнауки и программой «Приоритет 2030».

Последние новости

-

-

Российские ученые придумали простой способ определения параметров закрученных частиц в ускорителях

-

Исследование ученых Нового физтеха ИТМО вошло в топ-10 открытий, поддержанных РНФ

-

Ученому из ИТМО присудили почетное звание Optica Fellow от ведущего международного сообщества в области оптики и фотоники

-

В России создали самый миниатюрный в мире синий лазер для дисплеев